凍星や歴史に残らない仕事

歴史の教科書を見ていて、ふと、人類のこれまでの歴史には、後世に伝えられなかったすごい人々や仕事があったのだろうなと思いました。それと同時に、今世の中で活躍している人々でも、その名前や仕事が歴史に残るかは分からないのだと思うと、少し切なくなりました。そういう気持ちを「凍星」に託した句です。

作者は、「後世に伝えられなかった凄い人々や仕事」を詠まずにはいられませんでした。歴史に残らない人へのまなざしは、華やかな脚光を浴びるより、地道に時代の下支えをし、ひっそりと姿を消す人々にスポットを当てているのです。この作者がまだ春秋に富む十五歳というから驚きです。こういう句を書くことで、作者は、自分の中の何かを吹き切ったのだと思います。これもまた、新俳句の求めている新しい一つの方向性といえるかもしれません。〈安西 篤〉

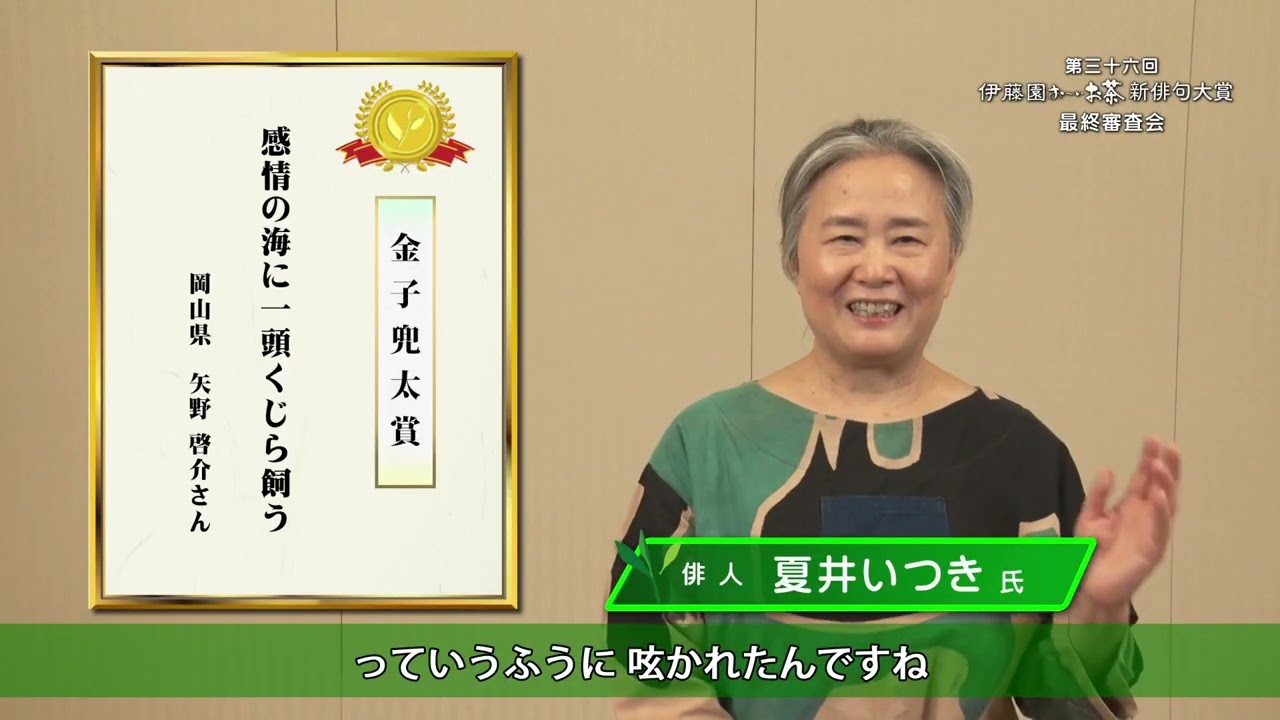

感情の海に一頭くじら飼う

鯨は人知れず深海まで潜っていくこともあれば、海面で跳ねたり潮を噴き上げたりして人間を驚かせることもあります。人生において大きな感動を覚えたとき、深い悲しみを覚えたとき、まるで自分の中に一頭の鯨がいるような気がします。私の気持ちに鯨が応えているのでしょうか、それとも鯨が私の気持ちを動かしているのでしょうか。そんな気持ちを詠みました。

この句は、自分の感情の中にある鯨のようなもの、時に深く潜ったり、海面に出て潮を吹いたり豪快に跳ねたりする情念のようなものがあります。それは、いつ暴発するかわからないものです。自分自身制御しきれないものを抱えた、自分自身への恐れかも知れません。分別盛りの作者の、どうにも止まらない喜怒哀楽の不安感でしょうか。でもそれを手なづけておかなければならないとも思っています。「飼う」と言っているわけですから、その覚悟は出来ているのでしょう。〈安西 篤〉

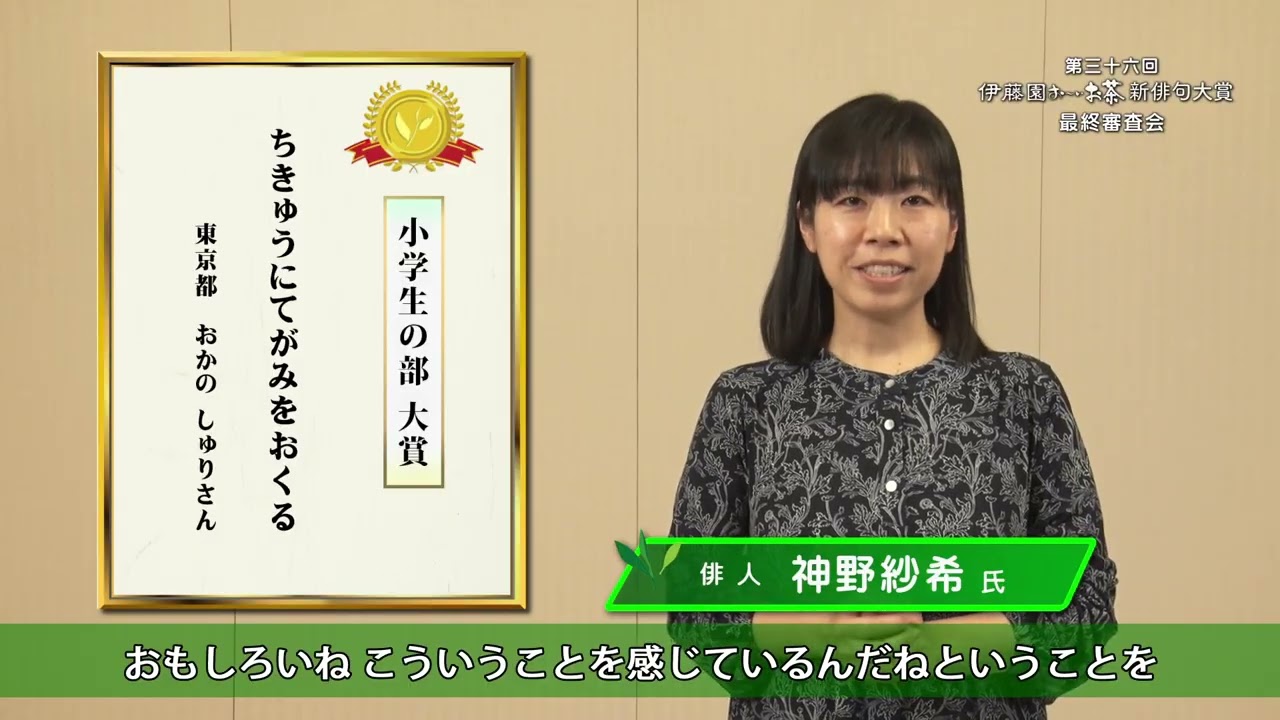

ちきゅうにてがみをおくる

わたしは小学校でおともだちがたくさんできて、おともだちとおてがみこうかんをします。ちきゅうともおともだちになれたらいいな、とおもってつくりました。

ちきゅうとお友達になれたらいいなという無邪気な願いです。こんな幼い子の願いを、素直にまともに読み切れないようでは、大人の責任かもしれません。「ちきゅうさん、がんばってね」という声援に、「いいよ、どうぞ。」と、人間だけでなく、すべての生きものや自然と一緒に、皆で明るく大きな声で、拍手して受け止めたいですね。〈安西 篤〉

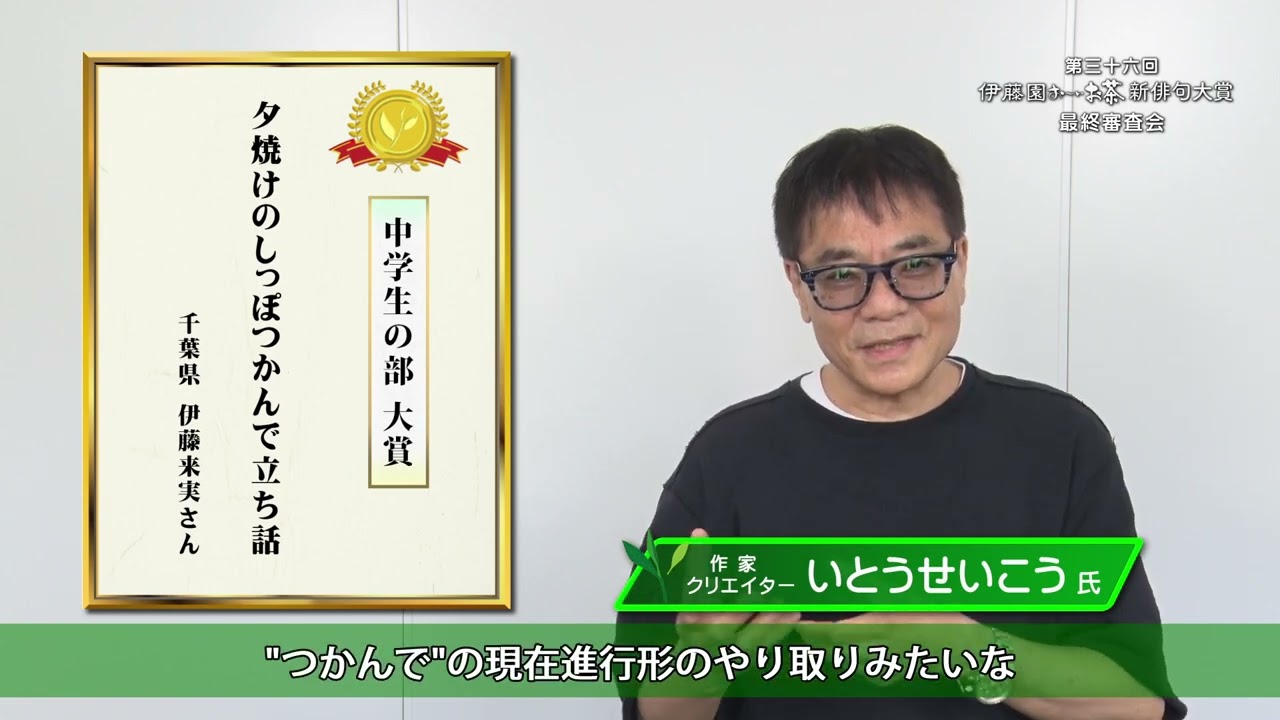

夕焼けのしっぽつかんで立ち話

部活の帰り道、友達との話が盛り上がり、別れる場所でいつまでも立ち話をしてしまいました。もっと話をしたいという気持ちが大きくなるのに反して、夕焼けがどんどん小さくなっていく様は寂しいです。夕焼けを引き留められたらいいなという明日も会う友達との別れを惜しむ気持ちを詠みました。

夕焼け小焼けで、カラスも帰る頃です。でももう少し友達と立ち話が残っているから、夕日が落ちるのはもうちょっと待ってねという気持ちです。友達と夕焼けへの名残り惜しさが残っていて、夕焼けのしっぽをつかんで放したくない気持ちがありありです。夕焼けさんも同じお友達の気分にちがいありません。〈安西 篤〉

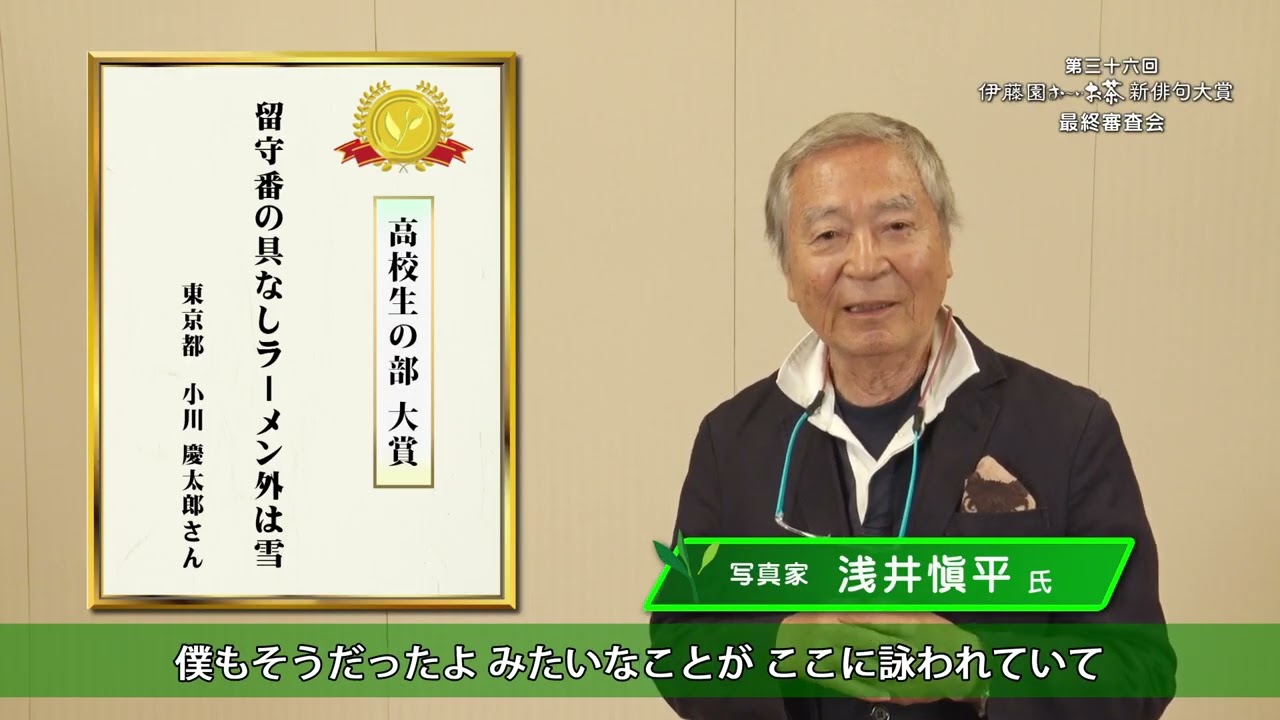

留守番の具なしラーメン外は雪

留守番中、寒い日に食べる具なしラーメンは最高だなぁという気持ちから、この俳句をつくりました。

寒い雪の日。一人留守番をしています。お腹がすいてきたので、具なしの即席ラーメンを自分で作って食べる。淋しいけれど、一人でいる解放感もあって、まあ満足でした。本人が「最高」というのは、ちょっぴり強がりっぽいけれど。〈安西 篤〉

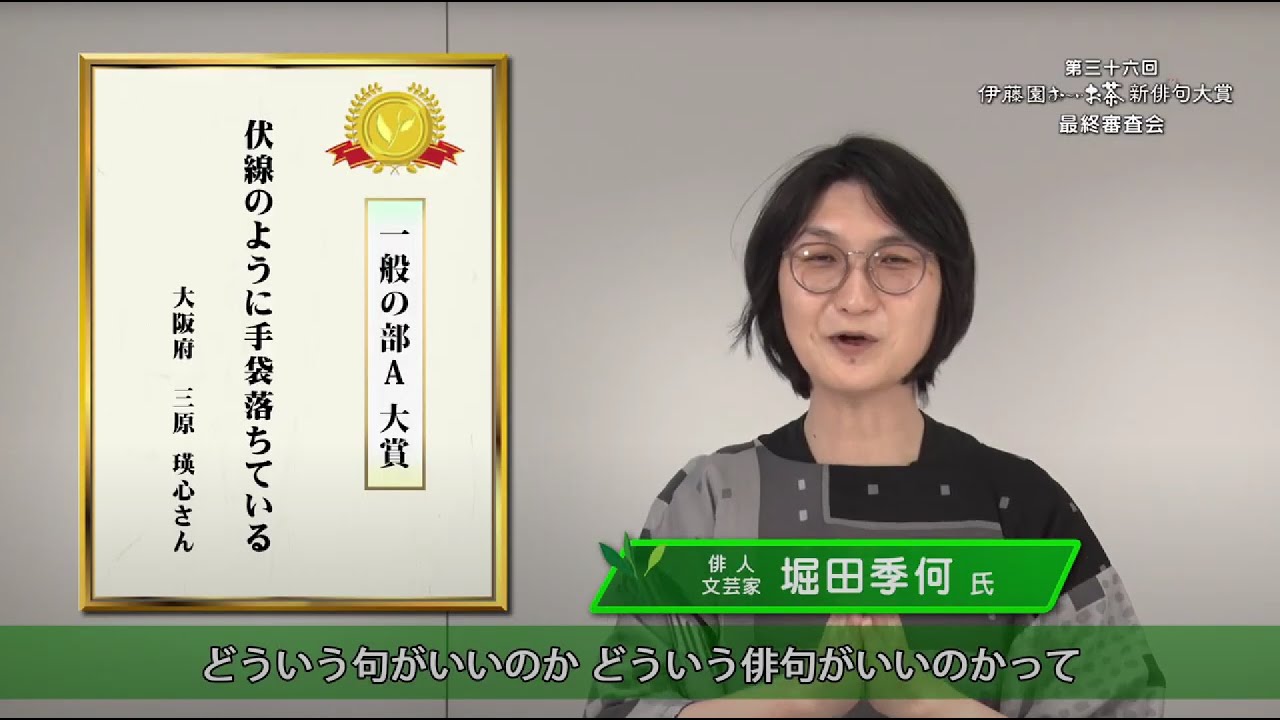

伏線のように手袋落ちている

冬になると、よく地面に手袋が片方だけ落ちています。なぜ手袋が落ちているのか、誰が落としたのか、もしかすると壮大な物語の伏線が隠されているのではないか?などと様々な空想が膨らみ、この句を詠みました。

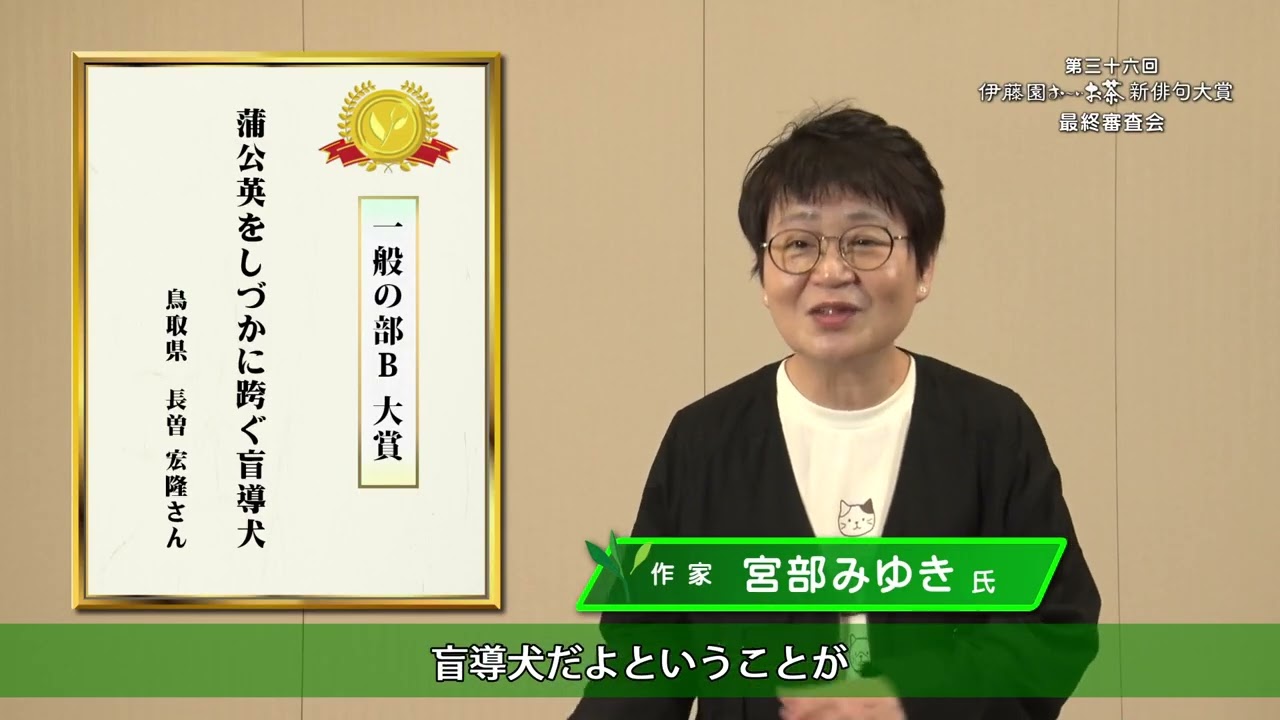

冬の日に、よく道端で手袋の片っ方だけが落ちているのをみかけますね。それがこれから始まるミステリアスなお話の伏線のようだというのです。ミステリー作家の宮部みゆき先生のお墨付きがありますから、間違いないでしょう。落ちている片方と、手元に残った片方の別々の運命や如何に。なんだか怖いようなお楽しみですね。〈安西 篤〉

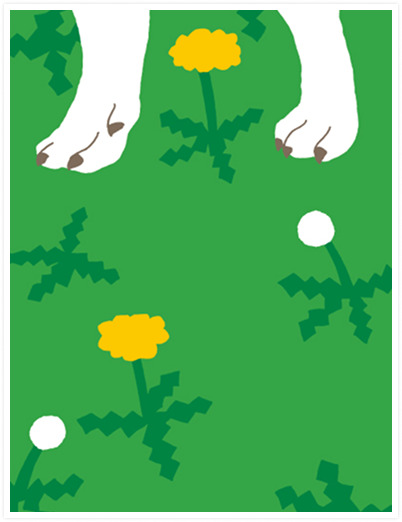

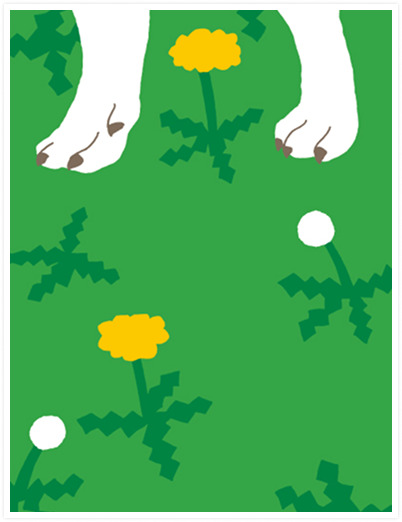

蒲公英をしづかに跨ぐ盲導犬

ある俳句の大会に出場したとき盲導犬を連れた方が出席されていました。自己紹介のコーナーでその方が盲導犬とともに紹介をされて、その時の介助や案内をするスタッフの動き、また会場全体を包み込む暖かい空気感にとても感動しました。盲導犬との暮らしはどんなだろうか。私なりに誠実に向かいあいながら、その時に出会った盲導犬を詠みました。

「しづかに跨ぐ」で、盲導犬の日頃の躾がよく行き届いていることが分かります。蒲公英への気遣いは、飼い主の好みを承知してのことでしょう。「しづか」は、大きくて優し気な盲導犬の所作を言い当てているのではないでしょうか。体をどてっと寝そべった盲導犬の鼻先にも、蒲公英の花が広がっていて、いい匂いを運んでくれているようです。〈安西 篤〉

zoo exhibit

monkeys watch humans watch monkeys

on smartphones

訳/ 動物園の展示 サルをスマホで見るヒトを サルがじっと見る

この俳句は「視点」をテーマにつくりました。動物園という舞台では、人間が猿を観察する一方、猿にとっては人間こそが奇妙な存在であり、展示物のように映ります。さらに「on smartphones」という一節には、現代人が実際の風景を見ず、記録することに夢中になるあまり、今この瞬間を最大限に生きることを忘れてしまっているという私の思いを込めました。動物園の人間たちは、そこにいる本物の猿ではなく、写真や動画で捉えた猿を見ているのです。おそらく、この行動は猿たちには理解できないのでしょう。

野生の鹿や熊や鷲などがいっぱい棲息するモンタナ州で子育て中の知人が、幼い息子を初めてロスの動物園に連れて行った。息子は悲しみ、繰り返し「出してあげなきゃ」と動物たちの不自然な強制収容を嘆いたそうだ。外の世界を自由に出歩いているように見えても、多くの人間はテクノロジーの檻に入ってしまい、直に現実を捉えることが難しくなっている。この句は、ぼくらのそんな劣化を面白く重層的に描いている。猿山の猿たちのほうがリアルに生きているかもしれない。〈選評 アーサー・ビナード 日本語直訳 星野 恒彦〉