伊藤園 お~いお茶新俳句大賞 第三十六回 結果発表

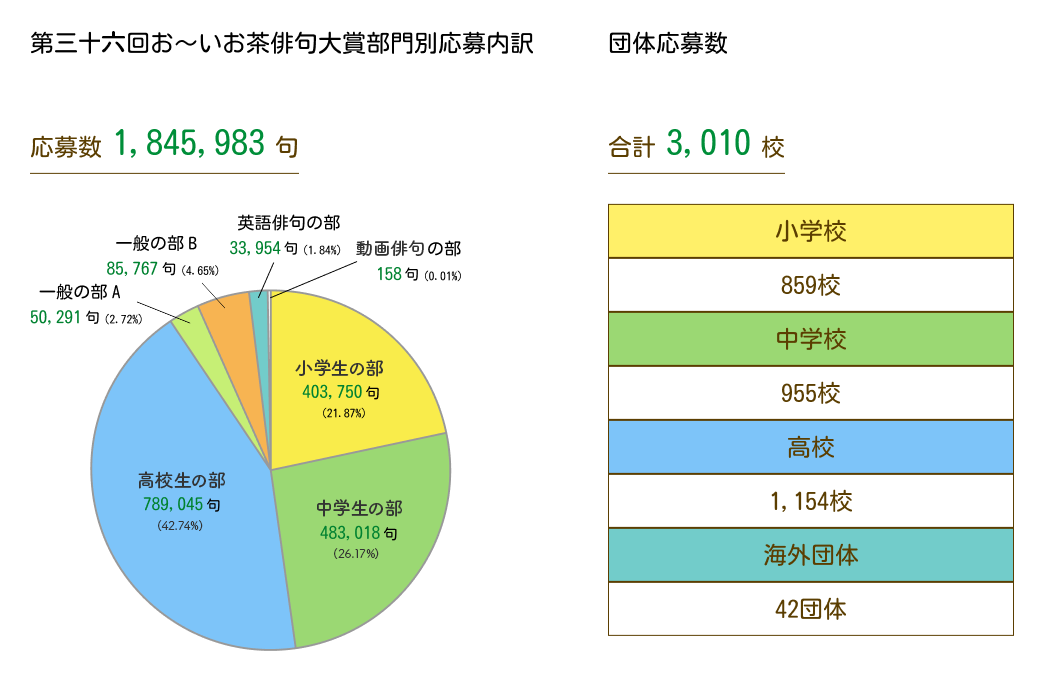

たくさんのご応募ありがとうございました。 応募作品数日本一の創作俳句コンテスト「伊藤園お〜いお茶新俳句大賞」。 第三十六回の応募は184万5,983句。 第一回からの累計は、4,731万2,703句となりました。 ご応募をいただき、本当にありがとうございました。 たくさんのご応募の中から、見事入賞されました作品5,000句を発表いたします。

大賞

優秀賞

他入選

-

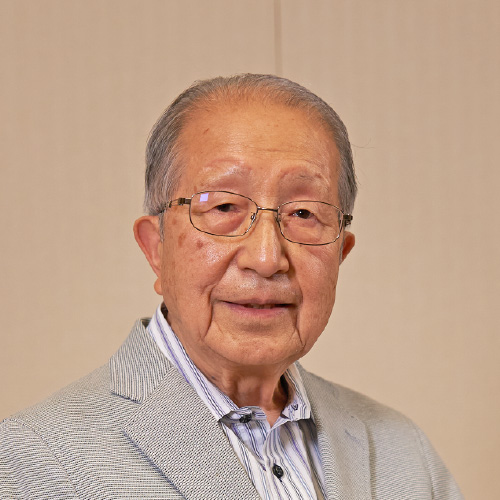

浅井 愼平写真家

浅井 愼平写真家今年も内容の深い、充実した作品が集まり、安堵しました。年々、応募者の多様さが幅広く、こころが踊りますが、その分、審査は大変でした。客観的にはこのコンクールが深化しているということなのでしょう。それにしても俳句という表現の対象への広がりはすさまじいものがあり、ますます俳句の表現の可能性を広げているように感じました。そして、このことは伊藤園新俳句大賞の役割の重要さにも繋がっているでしょうから、審査の責任の重さも感じます。とはいえ、このコンクールの意味を思えば、何よりも楽しいものでありたいと思っていることに変りはないのですが。

-

安西 篤俳人

安西 篤俳人今年の審査会は昨年の経験者ばかりでしたので、進行も手馴れたもので、ほぼ予定時間内に、充実した内容で無難に運んだと思います。作品の内容も、昨年はスケールの大きい大胆な発想がありましたが、今年はどちらかといえば大人びた低い視線で耐え抜くような粘り強さを感じさせ、さまざまな生きざまが出てきている傾向でした。おそらく時代とともに社会の変化が速まりつつあることの反映かもしれません。新俳句はこれから新しい風景が見えてくるのかもしれません。

-

いとう せいこう作家・クリエイター

いとう せいこう作家・クリエイター今回も中学生の部がよかったように思った。固定概念から抜け出して、なおかつ形式を斬新に使う句の多さ。おそらく先生方の指導の厚みが功を奏しているのだろう。ということは、先生方自身が固定概念から抜け出して、なおかつ形式を斬新に使っているのだと思う。指導をするその一群の人々が中学生の中に新たな流派を生み出しつつ、実は自分たちこそが新俳句の重要な流派なのにちがいない。

-

金田一 秀穂日本語学者

金田一 秀穂日本語学者全体が新しくなってきていて、新しい伝統が生まれそうな予感がします。来年が楽しみです。

-

神野 紗希俳人

神野 紗希俳人私たちは、社会の中で生きています。そんな私たちの言葉も、社会と無縁ではありません。ことに昨今、世界に目を向ければ戦火が絶えず、温暖化は進み、国内でも相対的貧困や多様性を巡る議論など、それぞれに生きづらさを抱えています。そんなとき、言葉にできることは多くはないけれど、それでも。出口のない日常に寄り添う言葉。違う世界の扉をひらき、新しい光を見せてくれる言葉。今、ふと手に取って読んでほしい言葉を、議論を尽くして選びました。

-

夏井 いつき俳人

夏井 いつき俳人伊藤園の選考会の不思議というか面白さというか、それは選考委員各自が己の意見を言いたい放題述べているにも関わらず、自然に意見が収斂されていくことです。これはたぶん、選考委員各々の言葉を愛する熱量と、他者の意見を「聞く耳」のバランスが絶妙に取れているからに違いないと、密かに思っています。私たちが見つけ出した愛すべき入賞句が、沢山の皆さんの心に届くことを、今年も願っております。

-

堀田 季何俳人・文芸家

堀田 季何俳人・文芸家最終審査会という、すでに選び抜かれた作品群に向き合うという贅沢な機会に、審査員一同、毎度のことながら深く悩みつつも、多くを学ばされました。俳句という短いかたちのなかで、言葉がいかにしなやかに時代と心を映すのか——その力を、あらためて実感しました。一句一句に書き手の思いが息づいていて、読むたびに景色が立ち上がってきました。来年もまた、新たな一句が、そっと世界を揺らしてくれることを願ってやみません。

-

宮部 みゆき作家

宮部 みゆき作家明るく笑って議論を重ね、さまざまな感慨と学びを持ち帰ることができるこの審査会です。今年は特に、句を解釈し、そこから物語を読み取ることの楽しさ、難しさについて、胸がいっぱいになるほどたくさんの気づきをいただきました。毎年、彩り豊かな秀句に引き合わせてくださる事務局の皆さまにも、あらためてお礼を申し上げたいです。

-

アーサー・ビナード詩人

アーサー・ビナード詩人日本に暮らしていると5・7・5の威力をたびたび見せつけられる。交通安全のスローガンも俳句の定型にはめこまれることが多い。もちろん本物の俳句も5・7・5が主流。一方では、英語においてHAIKUのシラブルの数は定まらず、作り手と読者が常に探っている感じだ。今回の応募作品では、短詩を形作る工夫の面白さが随所に表れ、自由律の句作の実験が世界各地で行われていることがわかる。大賞を含め、種田山頭火に見せたいHAIKUがどんどん増えていく。

-

星野 恒彦俳人

星野 恒彦俳人英語俳句の応募数は、第36回に33,954句と最も多くなりました。世界の61カ国から寄せられ、入選句は多彩で、ベトナム、フィリピン、インドなどアジア系の作者が今回目立ちます。が、日本以外は年長者が多く、日本人の入賞者の多くが年少なことと対照的です。英語俳句の発展のためにも、作者の年齢構成が注目されます。日本では、大学生以上の年齢層の活躍をさらに期待したいものです。